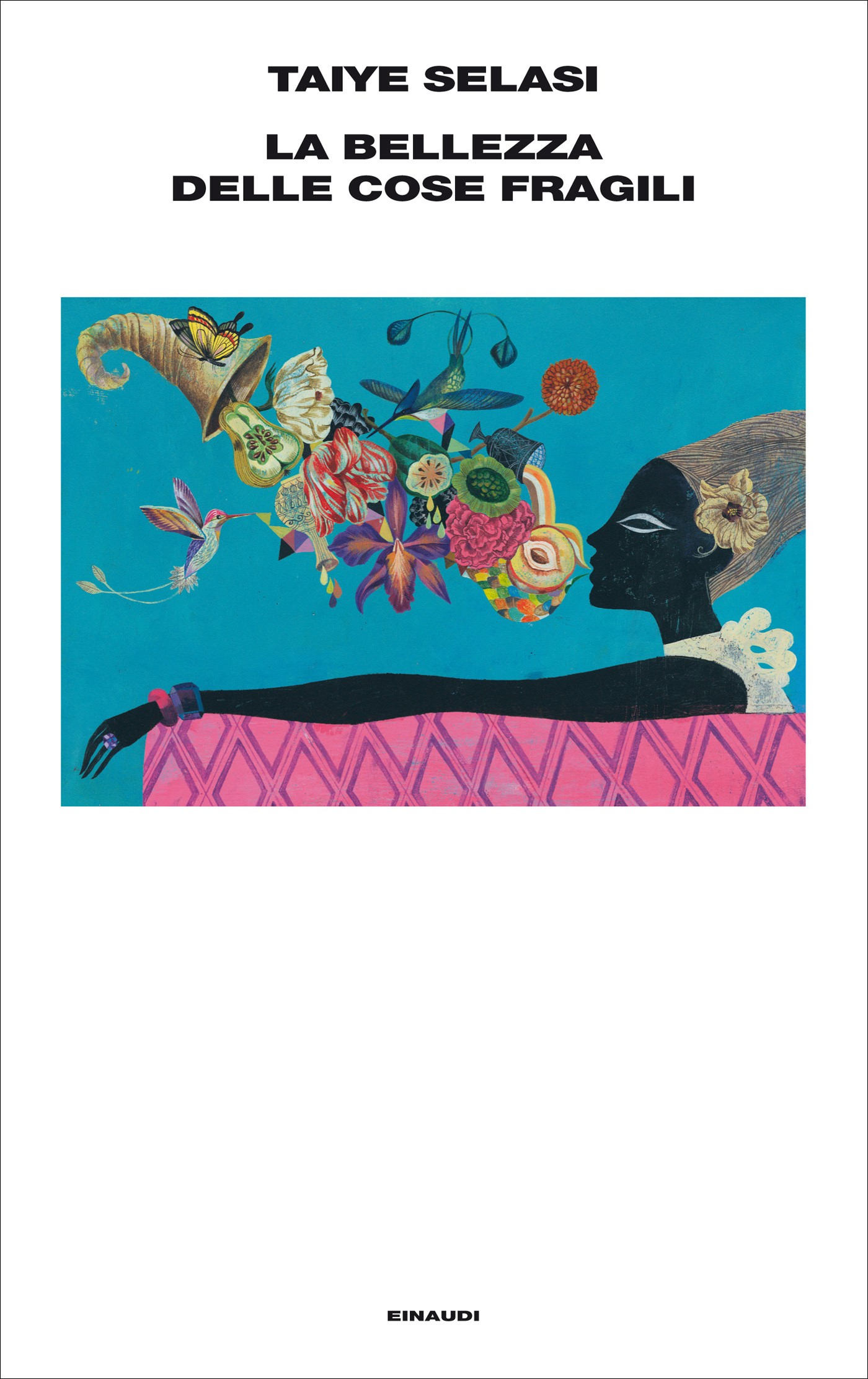

UN LIBRO CHE TOCCA LA VITA, E SFIORA CON LEGGEREZZA LA MORTE

di Sabina Loizzo

Kweku Sai muore a 58 anni d’infarto nella sua casa in Ghana. Kweku, un grande e stimato chirurgo, muore per un banalissimo infarto che avrebbe potuto evitare con facilità, in quella casa che ha costruito lui, per la sua famiglia, inseguendo un progetto apparso nella sua mente anni e anni prima. Testardamente, ha messo su una struttura così particolare, una casa su un piano, con il cielo al centro, una casa con la casa attorno, che rappresenta tutta la sua famiglia, il suo mondo, in un tentativo di espiare le sue colpe e, speranzosamente, di riannodare le fila di una vita che da sedici anni orma appare sfilacciata e senza più una direzione precisa. Ed è in quella casa che muore, pieno di rimorsi e rimpianti, e sarà da quella casa che tutto ripartirà e tutto tornerà. La morte di Kweku Sai ci apre le porte non solo della sua eccentrica abitazione, ma anche quelle di una storia familiare intricata, controversa, leggiadra, sofferta, epidermica, commovente.

Kweku Sai muore a 58 anni d’infarto nella sua casa in Ghana. Kweku, un grande e stimato chirurgo, muore per un banalissimo infarto che avrebbe potuto evitare con facilità, in quella casa che ha costruito lui, per la sua famiglia, inseguendo un progetto apparso nella sua mente anni e anni prima. Testardamente, ha messo su una struttura così particolare, una casa su un piano, con il cielo al centro, una casa con la casa attorno, che rappresenta tutta la sua famiglia, il suo mondo, in un tentativo di espiare le sue colpe e, speranzosamente, di riannodare le fila di una vita che da sedici anni orma appare sfilacciata e senza più una direzione precisa. Ed è in quella casa che muore, pieno di rimorsi e rimpianti, e sarà da quella casa che tutto ripartirà e tutto tornerà. La morte di Kweku Sai ci apre le porte non solo della sua eccentrica abitazione, ma anche quelle di una storia familiare intricata, controversa, leggiadra, sofferta, epidermica, commovente.

La bellezza delle cose fragili, titolo molto poetico con cui è stato tradotto l’originale “Ghana Must Go”, si divide in tre parti, dentro le quali si snocciola la storia della famiglia Sai e i punti di vista dei suoi componenti: il padre Kweku, l’amata Fola, personaggio meraviglioso, donna che racchiude in sé grande forza ed estrema fragilità, il figlio maggiore Olu, che pare portarsi dietro un fardello di responsabilità che lo rende incapace di avvicinarsi e farsi avvicinare anche da chi ama, i gemelli Taiwo e Kehinde, due esseri che a volte non sembrano nemmeno appartenere a questo mondo poiché si appartengono l’uno all’altro, e la piccola Sadie, il cui senso di inadeguatezza non le permette di accettarsi né di accettare la sua famiglia, così diversa da quella della sua amica, da quelle famiglie felici che si incontrano incorniciate nelle case degli altri. Perché i Sai “sono senza peso, cinque persone sparse per il mondo, una famiglia senza gravità. Una famiglia che non ha sotto niente di così pesante come i soldi, che servono per tenerli fermi allo stesso pezzo di terra, un asse verticale, sotto di loro niente radici, nessun nonno vivente, senza storia, orizzontali – sono andati alla deriva, si sono dispersi verso l’esterno, o verso l’interno, notando a malapena quando un altro familiare si è allontanato.” Sarà la morte del capofamiglia, di quel padre misconosciuto, lontano, disperso, amato una volta, odiato poi, incompreso perfino nella sua inaspettata morte, a cancellare distanze temporali e spaziali, creando un ponte tra un passato doloroso, che ha i colori dei freddi e grigi mattini americani, teatro del punto di rottura, del momento zero in cui tutto ha cominciato a perdere senso, e un presente che prende in prestito i rossi, i blu e i verdi di un Ghana dove tutto appare riguadagnarlo quel senso. A dispetto degli anni di silenzi e solitudini, di torti, mancanze e incomprensioni, la distanza tra i Sai è qualcosa che si conta solo in chilometri e nazioni, perché, se la comunicazione ha qualche interferenza nel corso del tempo, il loro legame resta e si rivela ancora, senza ombra di dubbio, indissolubile, viscerale, scorre sotto pelle, lega cuore a cuore, al punto che Fola sa, “sente” come stanno i suoi ragazzi solo toccando i quadranti in cui divide il suo grembo, uno per ogni figlio più un posto speciale per il suo grande amore – splendida metafora “uterina” della famiglia che ha in sé qualcosa di ancestrale e così incontrovertibilmente autentico.

Si tocca la pancia come fa sempre in queste situazioni, quando la paura si affaccia timidamente senza mostrarsi del tutto, quando c’è qualcosa che non va ma lei ancora non sa cosa o quale dei suoi figli – è da lì che sono usciti – possa riguardare.

[…] Si tocca la pancia in quattro punto diversi, i quadranti del busto tra la vita e il petto: prima in alto a destra (Olu) sotto la mammella, poi in basso a destra (Taiwo), dove c’è la piccola cicatrice, poi in basso a sinistra (Kehinde) accanto a Taiwo, poi in alto a sinistra (Sadie), la piccola, il suo cuore. Soffermandosi qualche istante su ciascuno di questi punti per concentrarsi sulla sensazione, il movimento o la staticità che avverte sotto il palmo. E sente: Olu: tutto tranquillo. Tristezza, come al solito, soffusa e persistente come il rumore di un ventilatore. Taiwo: tensione. Qualcosa che tira piano. Ma nessuna sensazione di pericolo, niente di allarmante. Kehinde: l’assenza, l’eco del silenzio reso sopportabile dalla certezza che, casomai fosse, lei l’avrebbe capito. Infine, Sadie: farfalle svolazzanti, una nuova inquietudine, una nuova ricerca di qualcosa, qualcosa che non riesce a trovare.

Bene. Tristezza, tensione, assenza e angoscia – ma stanno tutti bene.

Nonostante il titolo originale, che fa riferimento a un avvenimento periodo storico – nel 1983 il governo nigeriano decretò l’espulsione di due milioni di ghanesi – e l’ambientazione tra Stati Uniti e Ghana, La bellezza delle cose fragili non è una storia africana. Se Kweku e Fola fuggono dai loro paesi per cercare un futuro in America, un sacrificio sofferto ma dovuto che li porta quasi a ripudiare le loro origini, i figli Sai sono a tutti gli effetti cittadini del mondo. Taiye Selasi ha coniato il termine “afropolitan” per indicare i figli di quella emigrazione africana tra gli anni Sessanta e Settanta che, lanciati in altri paesi, avendo studiato negli Stati Uniti o in Europa, si ritrovano a non avere una sola, fissa identità, ma una flessibile e sfaccettata, privi di ogni stereotipo etnico o di complessi di inferiorità. Con questa parola è possibile identificare i Sai, le cui origini africane diventano, allora, uno sfondo e non il perno di una vicenda che ha un carattere universale. Eppure con le proprie radici, il proprio passato, bisogna fare i conti, ed è questo che la famiglia Sai è chiamata a fare nei giorni dopo la morte di Kweku. Il riunirsi in Ghana, terra che ha un preciso valore per la storia Kweku come per Fola, in cui tutto è cominciato e dove il dottor Sai aveva deciso di tornare, portando con sé la sua famiglia, assume allora il significato di un punto di svolta, dove tutto il dolore risale in superficie, le ferite si riaprono e tornano a sgorgare, le lacrime hanno finalmente voce. In Ghana i Sai, cittadini del mondo, schegge impazzite in un altrove multilingue e multiculturale, tornano ad essere semplicemente una famiglia, con il proprio lessico creduto disperso e la propria micro-cultura familiare, fatta di apporti molteplici e multiformi ma capace di presentarsi in un unico inscindibile. Se il passato è caratterizzato da un movimento perpetuo che li spinge lontano l’uno dall’altro, è la sosta forzata e dovuta in un luogo preciso e significativo a ricomporre il loro presente e gettare i semi per un possibile futuro insieme. La bellezza allora sta nell’accettare di non essere una famiglia perfetta, di aver avuto delle mancanze, di aver provato un dolore incommensurabile, di avere ferite che non guariranno mai del tutto, di aver perso qualcosa, ma allo stesso tempo nell’avere la consapevolezza di essere ancora qui, ancora insieme, di appartenere a qualcosa – a qualcuno – per il quale si è pronti a fare meglio, a tentare perlomeno, nella ricerca stessa della bellezza anche laddove all’apparenza non c’è.

La struggente ed emozionante storia dei Sai viene narrata con uno stile fluido e denso, palpitante come i tamburi al cui ritmo balla Sadie, deciso e naturalmente elegante come l’incedere da principessa nigeriana di Fola, forte e sofisticato come Taiwo, leggiadro e rarefatto come le opere di Kehinde prima che si concretizzino sulla tela, nitido e preciso come Olu in sala operatoria. Ne risulta una scrittura fresca, originale, viva, contemporanea che, superata una fase iniziale leggermente destabilizzante e presa confidenza con essa, ti avvolge e ti coinvolge in un romanzo ricco di fascino, intimo, commovente, testimonianza di un grande talento. Bellissimo.